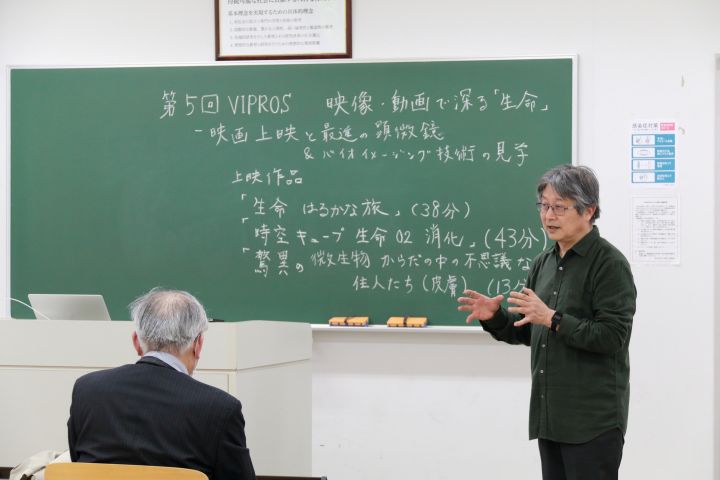

第5回VIPROS 発足1周年記念イベント

映像・動画で探る「生命」

―映画上映と最新の顕微鏡&バイオイメージング技術の見学-

2024年4月26日(金) 13:30〜16:30

映像・動画で探る「生命」

―映画上映と最新の顕微鏡&バイオイメージング技術の見学-

2024年4月26日(金) 13:30〜16:30

会場:東京工科大学八王子キャンパス

上田:

こんにちは。今回は、平日のなかなか集まりにくい中ではあったのですが、来て驚きの、この東京工科大学の素晴らしいキャンパスで上映会ができることになりました。昨年4月にVIPROSという活動を立ち上げ、2ヶ月に1回の割合でオンラインの会合を行ってきました。今、生命科学分野では、動画の作成、映像の使用、イメージング技術を使って、細胞の中の詳細ないろんなものの動き、細胞同士のやりとりをかつてなかったほど精細に見られるようになってきました。そういうものによって生命の謎に迫ることが当たり前な世の中になってきたのですが、実は、映像データをどういうふうに共有化していくか、過去の映像のいろんなものを活かしていくにはどうしたらいいか、そのあたりが非常に混沌としている、見えないままの状態が続いている。

例えば、こういう大学で医療系のいろんなアイカムの映像が、授業で活用できるようになっているのか、というと、そういうわけではない。映像資料が、図書館のように自由に借り出したりすることがなかなか難しいという事情があり、うまく共有化されていません。そういういろんな壁を研究者と一緒に考えながら、そして、新しい技術にも目を向けながら、新しい映像の活用方法を切り拓いていこうというのが、VIPROSという活動の趣旨です。

東京工科大学の教授の松井先生、それから、日大の細野先生をお迎えし、帝京大の山口先生らの協力で、私、市民研の上田と、今日、映像作品を紹介してくださるアイカムの川村さん、武田さんとスタッフのみなさんと一緒にVIPROSを昨年4月に立ち上げました。今日は1周年ということで、「映像・動画で探る生命」と題して、映画上映と最新の顕微鏡、バイオイメージング技術の見学を行います。前半はアイカムの映画をみて、多少みなさんと意見交換ができればと思います。後半は松井先生に東京工科大学の最新設備をご案内いただき、どのような顕微鏡などの技術で研究されているのか学びたいと思います。

それでは、映画上映に入っていきます。三本の映画のはじめにそれぞれ川村さんから簡単な導入の紹介と、上映のご準備をお願いします。

川村:

お手元に簡単なレジュメをお渡ししました。一行、市販情報も載せましたが、もし今日ご覧になって、他の人にも見せたいとか、図書館に推薦したいということがあれば、DVD-Bookとして販売していますので、参考にしてください。『生命 はるかな旅』は2001年の作品です。実は、アイカムは、1968年、現会長で創立者の武田が仲間たちと『生命 哺乳動物発生の記録』という映画を作りたいと創立された会社です。その作品が原点なのですが、そこから30年たって、『生命』の映像を基に、その時、描けなかった後期発生まで踏み込んで撮影したいと制作されたのが、この作品です。

●『生命 はるかな旅』 38分 2001年完成

1970年、初めて哺乳動物の発生を捉えた映画『生命 哺乳動物発生の記録』(The Beginning of Life )から30年。

受精卵から始まった生命は、さらに後期発生から誕生後の成長へ。呼吸器・消化器、免疫系や神経系、それぞれの器官・組織が作られ、働き始める。そのからだ作りを撮影したいと思いました。

今、ここに生きる、私たちの生命は、地球の遠くはるか宇宙の始まりに連なり、響き合っているのです。

(DVD-Book 2010年 個人価格¥4,180 図書館価格¥20,900 税込)

(DVD-Book 2010年 個人価格¥4,180 図書館価格¥20,900 税込)

1970年、初めて哺乳動物の発生を捉えた映画『生命 哺乳動物発生の記録』(The Beginning of Life )から30年。

受精卵から始まった生命は、さらに後期発生から誕生後の成長へ。呼吸器・消化器、免疫系や神経系、それぞれの器官・組織が作られ、働き始める。そのからだ作りを撮影したいと思いました。

今、ここに生きる、私たちの生命は、地球の遠くはるか宇宙の始まりに連なり、響き合っているのです。

上田:

みなさん、いかがだったでしょう。私は、これ3〜4回めくらいですが、改めて、見るたびに、いのちというのは本当に不思議の塊だなあ、と思います。ご覧になって、これどうやって作ったんだなど、聞いて見たいことがあれば、お願いします。

吉岡:

僕はDVDは持っているんですが、アニメの部分と実写の部分と、わかるところもあるんだけど、そのへんはどのようにやっていらっしゃるのか。もう一つは、最後の出産シーンは外国の方ですが、その当時、日本人では無理だったのですか。

川村:

実写とCGについては、どうしても実写で撮りきれないところというのは、分子レベルになると無理なので、そこは切れ目なくCGを使って描きたいと表現しています。

また、最初の分娩は日本での撮影です。海外での撮影は、新聞広告を出して、出産を撮らせてくれる方を募集しました。最後の出産はフランスの産院で、立ち会っているつれあいや友人、心音聞いている医師も、助産師さん、看護師さんも私服で、妊産婦を緊張させないというのがこの産院のポリシーというところでした。

また、最初の分娩は日本での撮影です。海外での撮影は、新聞広告を出して、出産を撮らせてくれる方を募集しました。最後の出産はフランスの産院で、立ち会っているつれあいや友人、心音聞いている医師も、助産師さん、看護師さんも私服で、妊産婦を緊張させないというのがこの産院のポリシーというところでした。

上田:

そういえば、お友達が集まっているのかなという雰囲気でしたね。それでは、2本目を紹介してください。

川村:

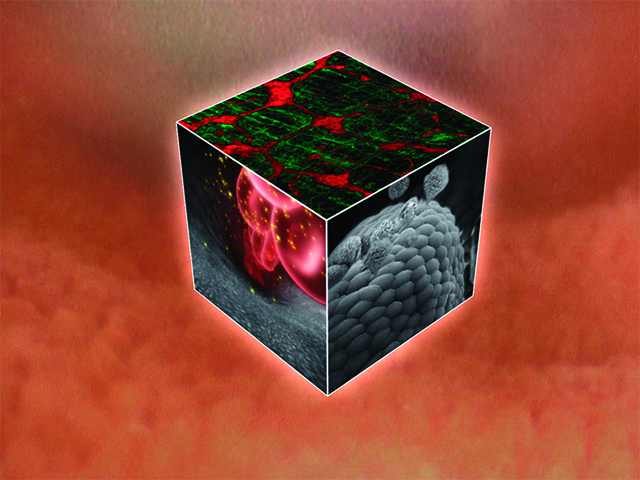

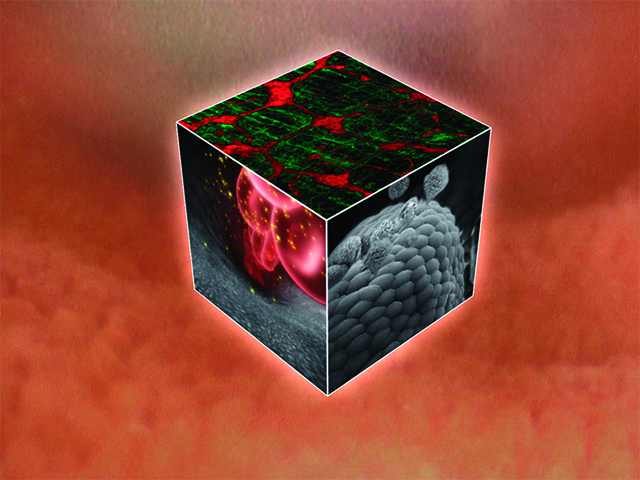

タイトルは「時空キューブ 生命02 消化」。時空キューブというシリーズで「生命01」は呼吸です。

私たちは、生きた細胞や組織の顕微鏡撮影が得意で長年、制作してきましたが、微速度 (time-lapsed) 撮影をして長い時間かかる現象も何秒かで見せることもある。そうすると、これは何倍の倍率でみているのか、何倍速でみているのか、科学映画は画面に倍率表示や時間表示を入れるべきだという人もいるわけです。しかし、いちいち画面に入れると気になってしまう。なんとか直感的にわからないか、社内でもいろいろ考えまして、生み出したのが「時空キューブ」という表現法なんです。どういうものかは見ていただくとして、そのことで実写から分子レベルまで入り込んだり、リアルタイムから長時間かかる現象までわかりやすく、生きているとはどういうことか、より実感的に見せようと思ったわけです。

私たちは、生きた細胞や組織の顕微鏡撮影が得意で長年、制作してきましたが、微速度 (time-lapsed) 撮影をして長い時間かかる現象も何秒かで見せることもある。そうすると、これは何倍の倍率でみているのか、何倍速でみているのか、科学映画は画面に倍率表示や時間表示を入れるべきだという人もいるわけです。しかし、いちいち画面に入れると気になってしまう。なんとか直感的にわからないか、社内でもいろいろ考えまして、生み出したのが「時空キューブ」という表現法なんです。どういうものかは見ていただくとして、そのことで実写から分子レベルまで入り込んだり、リアルタイムから長時間かかる現象までわかりやすく、生きているとはどういうことか、より実感的に見せようと思ったわけです。

●『時空キューブ 生命02 消化』 43分 2010年完成

私たちは、なぜ、消化するのか?

物理的に噛み砕き、化学的に分解し、共生細菌の力も借りて・・他のいのちをいただき、他の生き物を構成していた高分子を低分子に分解する消化のしくみ。

嗅覚・味覚の細胞が分子をとらえ、選んで摂りこむ。胃はなぜ自分を消化せず、食物のタンパク質だけを消化できるのか。小腸はなぜこんなに長いのか。小腸の絨毛の吸収上皮細胞の微絨毛、その境界を越えて、体外から体内に取り込み、組み立て直されて新しいいのちの形、私の身体になる。

身体の中では細胞が絶えず入れ替わり、はがれ落ちた細胞も消化される。

自律して働く消化管の神経系、細胞のネットワーク。 共生と免疫。消化管をみていると、私の身体に刻まれた生物の進化、心の故郷が思われる。

(DVD-Book 個人価格¥3,980 図書館価格¥19,800 税込)

(DVD-Book 個人価格¥3,980 図書館価格¥19,800 税込)

私たちは、なぜ、消化するのか?

物理的に噛み砕き、化学的に分解し、共生細菌の力も借りて・・他のいのちをいただき、他の生き物を構成していた高分子を低分子に分解する消化のしくみ。

嗅覚・味覚の細胞が分子をとらえ、選んで摂りこむ。胃はなぜ自分を消化せず、食物のタンパク質だけを消化できるのか。小腸はなぜこんなに長いのか。小腸の絨毛の吸収上皮細胞の微絨毛、その境界を越えて、体外から体内に取り込み、組み立て直されて新しいいのちの形、私の身体になる。

身体の中では細胞が絶えず入れ替わり、はがれ落ちた細胞も消化される。

自律して働く消化管の神経系、細胞のネットワーク。 共生と免疫。消化管をみていると、私の身体に刻まれた生物の進化、心の故郷が思われる。

上田:

いかがでしたか。消化とか、呼吸という時空キューブのシリーズがあるわけですが、表現手法についてはこれでよくおわかりになったと思います。

ただ、これ、場所と時間をくるくる回しながら見せていくというのは、どれぐらい作業のかかることかと考えたら、結構、たいへんじゃないかと思います。

消化といっても、決まったストーリーがあるわけではなく、おおまかな学説はあるでしょうが、このストーリーもアイカムさんが立てて、撮るべきものを撮るとしていかざるを得なかったと思うと、これ一本作るのに、どれだけの時間がかかったのか、と正直思ってしまいます。

ただ、これ、場所と時間をくるくる回しながら見せていくというのは、どれぐらい作業のかかることかと考えたら、結構、たいへんじゃないかと思います。

消化といっても、決まったストーリーがあるわけではなく、おおまかな学説はあるでしょうが、このストーリーもアイカムさんが立てて、撮るべきものを撮るとしていかざるを得なかったと思うと、これ一本作るのに、どれだけの時間がかかったのか、と正直思ってしまいます。

吉岡:

さっきの質問に関連して、この作品では、名称が字幕で出るけれど、なるべくアニメも実写も極力、映像を中心にして見せる。ナレーションが全くなかったらわからなくなってしまうから、ナレーションを入れて、映像を中心に見せるということかな、と思い始めたんですが、そのへんどうですか。

川村:

そうですね。時間と空間の関係はキューブの形でできるだけ見せていきたいし、テロップやナレーションで補いながら、主役である映像をみせていきたいと。

それから、考えたら、今日の3本はそれぞれ違う成り立ちです。

1本目の『生命 はるかな旅』は、土台になる『生命』という映画があり、それは武田がこういうものを作りたいと撮りためながら、それをスボンサードしてくださったのが、帝国臓器、今のあすか製薬さんで、それから30年後、帝国臓器さんの周年記念に『生命』の続編、第二作を作りたいと要請されたもの。

2本目の『消化』は全くの自主制作で長年作ってきた映像を広く見せたいということと、これは医療系の学生さん向けに、医学・薬学・歯学・看護などの学生さんに、文字や図ではなく、まずは、生きたものを見て、実感してもらいたいという思いで作られました。

このまま、3本目の紹介に入っていいですか?

これはビジネス社さんが、こういうDVD-Bookを一般向けに販売したいと企画され依頼されたもので、その企画意図に沿うよう努力したところはありますが、中身はアイカムにお任せいただいて全部作りました。私たちに身近な、体に住んでいる微生物たちとの関係を描いたもので、今日はその中から、松井先生の研究テーマにつながる<皮膚>の部分をご覧いただきます。

2006年の制作で予算も限られていたので、今からみるとイラストなども不十分なところもあり、できれば、新たな「皮膚」の映画を、松井先生らと組んで作りたいものです。

1本目の『生命 はるかな旅』は、土台になる『生命』という映画があり、それは武田がこういうものを作りたいと撮りためながら、それをスボンサードしてくださったのが、帝国臓器、今のあすか製薬さんで、それから30年後、帝国臓器さんの周年記念に『生命』の続編、第二作を作りたいと要請されたもの。

2本目の『消化』は全くの自主制作で長年作ってきた映像を広く見せたいということと、これは医療系の学生さん向けに、医学・薬学・歯学・看護などの学生さんに、文字や図ではなく、まずは、生きたものを見て、実感してもらいたいという思いで作られました。

このまま、3本目の紹介に入っていいですか?

これはビジネス社さんが、こういうDVD-Bookを一般向けに販売したいと企画され依頼されたもので、その企画意図に沿うよう努力したところはありますが、中身はアイカムにお任せいただいて全部作りました。私たちに身近な、体に住んでいる微生物たちとの関係を描いたもので、今日はその中から、松井先生の研究テーマにつながる<皮膚>の部分をご覧いただきます。

2006年の制作で予算も限られていたので、今からみるとイラストなども不十分なところもあり、できれば、新たな「皮膚」の映画を、松井先生らと組んで作りたいものです。

上田:

それでは、上映、よろしくお願いします。

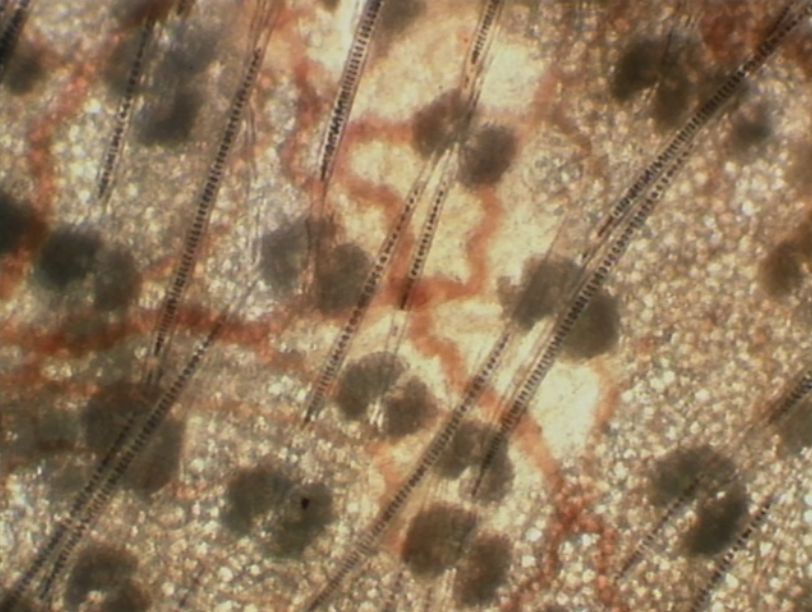

●『驚異の微生物 からだの中の不思議な住人たち』より<皮膚> (13分+4分)

体に共生する常在菌と私たちの関係。まず、外界と接する皮膚、呼吸器、消化管の広がりを実感してみよう。<皮膚>はそれぞれ個性を表現し、人生を刻む。ニキビやふけ、水虫の原因になる微生物も、ふだんは汗や皮脂を食べ、保湿成分を作り、私たちの美と健康を守っている。美人も常在菌しだいなのかな。

(DVD-Book 2006年完成 全36分 個人・図書館価格¥3,300 税込)

(DVD-Book 2006年完成 全36分 個人・図書館価格¥3,300 税込)

体に共生する常在菌と私たちの関係。まず、外界と接する皮膚、呼吸器、消化管の広がりを実感してみよう。<皮膚>はそれぞれ個性を表現し、人生を刻む。ニキビやふけ、水虫の原因になる微生物も、ふだんは汗や皮脂を食べ、保湿成分を作り、私たちの美と健康を守っている。美人も常在菌しだいなのかな。

上田:

なかなか印象深かったのではないかと思います。松井先生に皮膚のことを聞いてみたいと思いますが、今、「個々人がもっている皮膚がその人の足跡を残している」というような表現がありましたが、将来的には、皮膚を見て、常在菌の有り様から、その人がどんな食生活とか、どれくらい紫外線を浴びてきたのかもわかったりすると考えていいのでしょうか。

松井:

そうですね。はい、紫外線のダメージがどのぐらいDNAに障害として蓄積しているかは言えるようになってきていると思います。今は、DNAの配列も全部、どういう分子に影響が出ているかが配列決定できる時代です。これまでは、皮膚全体からそれを解析できていましたが、最近では、皮膚の細胞1個の中でどうなっているのかが解析できるようになってきました。つまり、さらに細かい情報がわかるようになってきていますので、その人がDNAにどういうようなダメージを受けてきたかが1細胞レベルでわかるようになってきています。同時に皮膚に棲んでいる微生物もすべてDNAシークエンス解析できるようにもなってきています。昔は微生物を分離し培養して一個一個、調べましたが、今はPCRなどで増幅しつつすべての生育している微生物の遺伝子配列を読んでしまい、より細かな情報がわかります。つまり、皮膚と微生物を含めてどういう状態かがわかる、という意味ではこれまでどういう人生を歩んできたか、わかる時代になってきたのではないでしょうか。

上田:

いやー、おそるべき時代になってきた(笑)、という感じがしますね。私たちが紫外線を浴びると、皮膚はダメージを受けるわけですが、それはそこに住んでいる常在菌たちにもダメージを与えるだろうと思います。そうすると誰がどう守ってくれているのだろうと思うのですが、いかがでしょう。

松井:

そうですね。ただ、バクテリアの方が生存能は強いのではと思います。バクテリアは分裂のスピードも速いし、変異も速く、変異を重ねて生き延びる手段を持っていますので、皮膚(私たち)の細胞より生き抜く力に長けていますから、紫外線照射に対して生き延びようとして、どんどんDMAに変異を入れて耐性を持つ可能性があります。自分の細胞を守る防御機構、生き延びる力としては、皮膚の細胞よりはるかに高いのではないでしょうか。

上田:

なるほど。

松井:

逆に、私たちは、そんなに紫外線に対して細胞が防御能力をもっていないからこそ、日焼けすると、メラノサイト (色素細胞)がメラノソームという黒い顆粒をつくり、それを皮膚の細胞(表皮細胞)に渡すことで、そのメラノソーム(顆粒)が紫外線全部吸収してくれ、表皮細胞の核を守ることで、大事な細胞を守るというメカニズムがあります。これが、日焼け、ということになります。

上田:

なるほど。むしろ日焼けは防御機構ということですね。

松井:

私たちは化粧品コースですから、美白ということがよく話題に上がりますが、そのような紫外線からの防御という観点では危険な状態、とも言えます。日焼けしているのはむしろ守るため、という話をしています。

上田:

ありがとうございました。撮影は主にマウスですか。

川村:

細胞レベルではヒトの細胞もあると思いますが、多くはマウスなどです。

上田:

マウスとヒトでは違いもあるかと思いますが・・

松井:

そうですね。やはり、毛が全然違う。マウスは非常にたくさん毛が生えていて、表皮の厚さも違いますね。毛があると守られているので表皮がすごく薄くても問題ない。私たちは、毛が少ない分、皮膚を厚くして刺激から守っているのでしょう。

上田:

松井先生は、皮膚の進化が研究の中心かと思いますが、その面から、人間の皮膚の特殊性は相当わかってきているのですか。

松井:

そうですね。サルからヒトへ、毛がなくなっていく。それはなぜかはよくわかっていないのですが、猿と人間の遺伝子情報は9割以上同じなのに、環境適応でそういう違いが出来上がって、服を着たりしてますが、皮膚から得られる情報の違いも人間らしい脳の発達に関係してるのかもしれません。

それと、おそらく初めの頃は、紫外線の強いアフリカなどで肌のメラノソーム(色素顆粒)もたくさん作っていたと思いますが、どこかから色素の抜けた人間が生まれてきて、北欧など太陽の光のあまり届かないところで、逆に光をより吸収してVitamin Dの合成を助けるようになった。紫外線には弱い人間だからこそ、北欧などに住むようになった。それが進化なのか、退化なのかはどちらとも言えない、みんな同じだけど、それぞれ違う機能の皮膚を持っている。白いからいいとか、黒いからいいのではなく、紫外線量への単なる適応であり、皆素晴らしい皮膚を持っていると言っている先生*もおられます。

(*ニーナ・ジャブロンスキー博士、ペンシルベニア州立大学、人類学)

それと、おそらく初めの頃は、紫外線の強いアフリカなどで肌のメラノソーム(色素顆粒)もたくさん作っていたと思いますが、どこかから色素の抜けた人間が生まれてきて、北欧など太陽の光のあまり届かないところで、逆に光をより吸収してVitamin Dの合成を助けるようになった。紫外線には弱い人間だからこそ、北欧などに住むようになった。それが進化なのか、退化なのかはどちらとも言えない、みんな同じだけど、それぞれ違う機能の皮膚を持っている。白いからいいとか、黒いからいいのではなく、紫外線量への単なる適応であり、皆素晴らしい皮膚を持っていると言っている先生*もおられます。

(*ニーナ・ジャブロンスキー博士、ペンシルベニア州立大学、人類学)

上田:

興味深いですね。それでは5分休憩の後、見学します。

[ 見学 その1. 電子顕微鏡 ]

松井:

こちらが電子顕微鏡の部屋ですね。

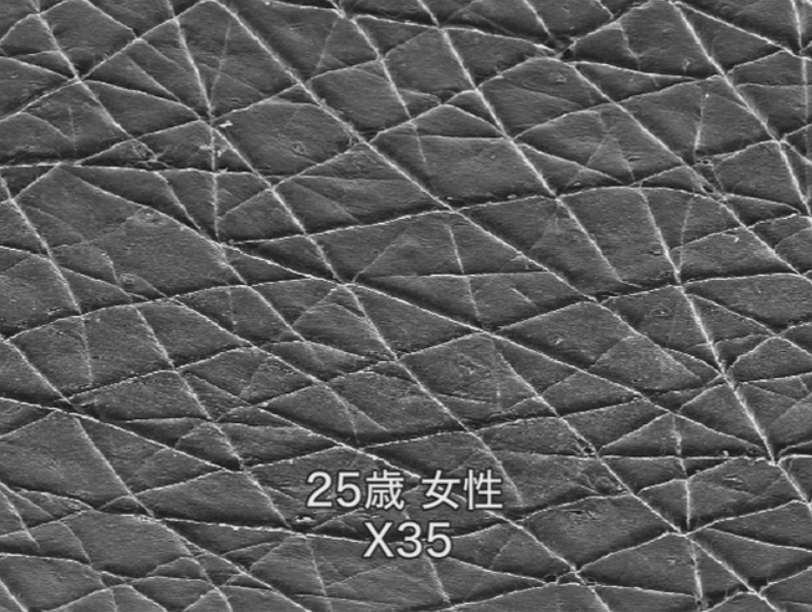

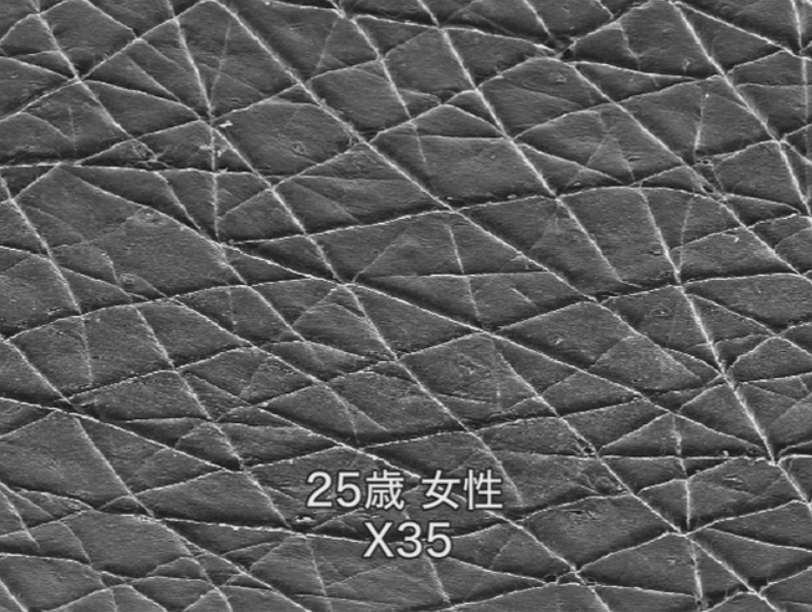

●この電子顕微鏡は、SEM(走査型電子顕微鏡)で、ものの表面をみます。特に高倍率で見れるものです。200万倍。特殊な形のSEMです。

●こちらは、TEM(透過型電子顕微鏡)。切片を観察したりするものです。普通は真空中で100キロボルトの電圧をかけて電子を資料にあてて散乱させて観察しますが、これは特に300キロボルトをかけることで、組織の深いところまで観察できます。また、三次元再構成という、傾けながら撮影できることにより、立体的な電子顕微鏡画像が構築できるシステムです。

●こちらもSEMですが、特殊なSEMで電子線で画が描ける、ナノレベルの加工ができます。

●切片を切る装置が入っています。電子顕微鏡用にはすごく薄い切片なので、ダイアモンドナイフで70〜90nmの切片を切っていくもので、これも熟練の技が必要です。

●この電子顕微鏡は、SEM(走査型電子顕微鏡)で、ものの表面をみます。特に高倍率で見れるものです。200万倍。特殊な形のSEMです。

●こちらは、TEM(透過型電子顕微鏡)。切片を観察したりするものです。普通は真空中で100キロボルトの電圧をかけて電子を資料にあてて散乱させて観察しますが、これは特に300キロボルトをかけることで、組織の深いところまで観察できます。また、三次元再構成という、傾けながら撮影できることにより、立体的な電子顕微鏡画像が構築できるシステムです。

●こちらもSEMですが、特殊なSEMで電子線で画が描ける、ナノレベルの加工ができます。

●切片を切る装置が入っています。電子顕微鏡用にはすごく薄い切片なので、ダイアモンドナイフで70〜90nmの切片を切っていくもので、これも熟練の技が必要です。

上田:

そういう切片を作る時には、すごい低温にしたりするわけでしょうか?

松井:

これは室温で、プラスチックのような硬い樹脂に入れて切っていくんです。

一方で、ここに凍る冷凍システムを置いて、瞬間凍結した組織の切片を切っていくことができます。瞬間凍結した細胞や組織を凍ったまま、そのまま電子顕微鏡(クライオ電子顕微鏡)観察すると、より生き物に近い構造が詳細に見えます。

このクライオ電子顕微鏡法という手法は、数年前のノーベル賞では、リチャード・ヘンダーソン博士らがタンパク質を瞬間凍結し、その立体構造をクライオ電子顕微鏡で解析したことで受賞されていました。

一方で、ここに凍る冷凍システムを置いて、瞬間凍結した組織の切片を切っていくことができます。瞬間凍結した細胞や組織を凍ったまま、そのまま電子顕微鏡(クライオ電子顕微鏡)観察すると、より生き物に近い構造が詳細に見えます。

このクライオ電子顕微鏡法という手法は、数年前のノーベル賞では、リチャード・ヘンダーソン博士らがタンパク質を瞬間凍結し、その立体構造をクライオ電子顕微鏡で解析したことで受賞されていました。

佐藤:

凍らせて組織は壊れないんですか・・瞬間で冷凍すれば、組織的には壊れずに見れるんですかね。

松井:

いつも問題になるのが、氷晶(ひょうしょう)、という氷の結晶が組織をずたずたに壊していくことです。普通にゆっくり凍らせると氷晶が組織を壊してしまうのですが、高圧の条件下で、一瞬で凍らせる、加圧凍結という方法を行うと、氷の結晶ができる前に凍らせることができます。これにより、組織やタンパクの構造が保たれます。

佐藤:

生きたままは難しい?

松井:

生きたままは、これは真空の中で電子線をあてますので (笑)・・また、水もない脱水状態にしますので、今のところ難しい。一方、低真空SEMというのがあって、生きたクマムシとか、ああいう丈夫な生き物ならば見れるという話ですが、基本的に細胞とか哺乳動物は無理ですね。

大和:

これは免疫切片ですか?

松井:

そうですね。肺を切片にして、金属のついた抗体でラベルすれば、電子線が接して黒く見える、タンパク質がどこにあるかが解析できる。

大和:

X線と一緒に組み合わせれば・・・

松井:

元素分析ですね、はい。元素分析というのは、検出器のモード設定を変えれば、同じ切片で、形をみたり、どんな組成かの解析も同時にできる。

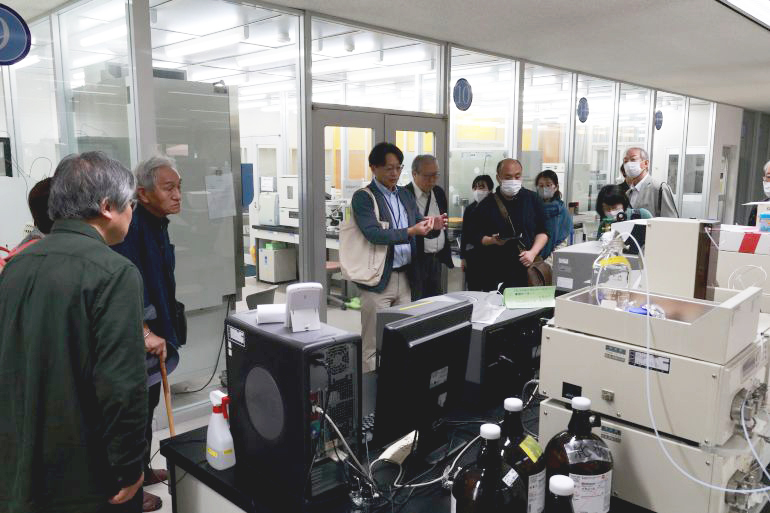

[ 見学 その2. ナノテクセンター ]

松井:

ここは、ナノテクセンターといいまして、いろんな解析機器があり、予約して使います。職員の方も一人常駐してくださり、学生さんが来たら教えてくださいます。

松井:

●こちらがPCR。検出器。

●DNAシークエンサー、DNAの配列解析をします。

●これはイメージングするための材料を、96個のプレートを使って、蛍光物質を検出します。いろいろな波長で分析し、イメージングします。

●その材料は、無菌操作するクリーンベンチで培養します。

ここに共焦点レーザー顕微鏡もありますが、今日は、time-lapsed撮影中で、みられませんが、うちの研究室にも同じものがありますので、後でお見せします。

●DNAシークエンサー、DNAの配列解析をします。

●これはイメージングするための材料を、96個のプレートを使って、蛍光物質を検出します。いろいろな波長で分析し、イメージングします。

●その材料は、無菌操作するクリーンベンチで培養します。

ここに共焦点レーザー顕微鏡もありますが、今日は、time-lapsed撮影中で、みられませんが、うちの研究室にも同じものがありますので、後でお見せします。

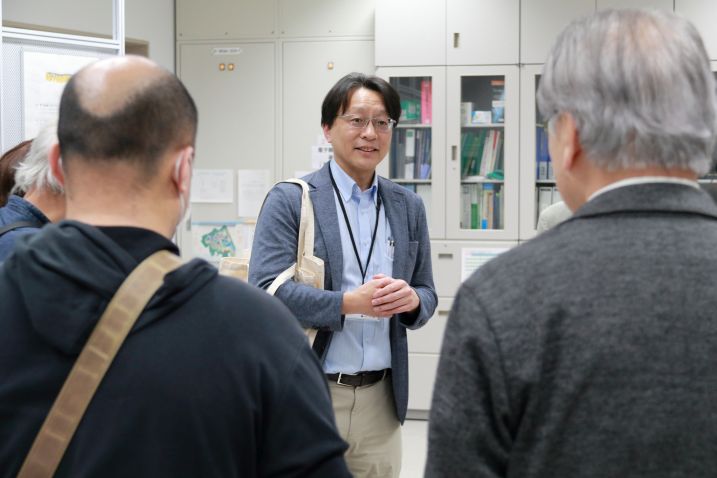

[ 見学 その3. 松井研究室 ]

松井:

卒業生が16名、新たに11名が入ってきました。(それはすごい) 今、ここに学生は15-6人、ほとんどは4年生なので今は就職活動で忙しいですね。

佐藤:

学生に与えている主な研究課題・分野はなんですか。

松井:

皮膚のバリア形成メカニズムです。皮膚表皮の表面で顆粒層が死んで、角層と呼ばれる死細胞を作ってバリアとして働いています。その死に方は、未知のところが多いので、その死に方のところを詳しくやっています。私たちの研究グループでは、細胞内のカルシウム変化や、pHが酸性になったり、その瞬間を、Time-lapsed 動画撮影ができるようになってきていて、今、一つ一つ(現象の起こる)順番を決めていっています。それらに対して、今度は化粧品会社とも共同研究しています。

佐藤:

高齢者が多くなった社会だから、ビシネスになりますね。

松井:

そうですね。老化予防というのも大きなビジネスになっていくところです。

自分の興味は、それに加えて、どういう進化で私たちがこの地球環境で、空気のある環境で暮らせるようになったのか。ヤモリとか両生類とか、さまざまな陸上動物間で角層形成を比較して、その謎を解きたいのが一番です。

武智:

皮膚から進化を見るみたいな感じですか。

松井:

そうですね。皮膚の一個の細胞に外界に適応してきた歴史、つまり全部の進化のストーリーが入っていると思います。そのようなアプローチはなかなかやっている人はいませんので、答えを見つけたい。

上田:

培養などはどこで?

松井:

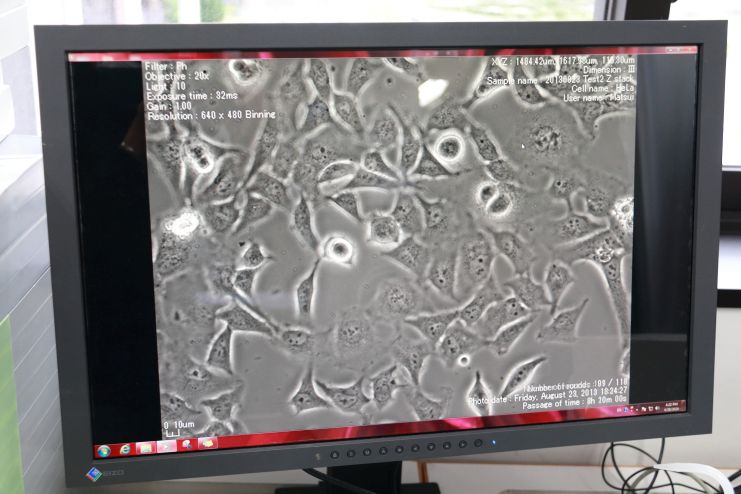

●培養はこちらです。この室内で全部完結的に収めているので、いろんな装置が共存していますが、こちらがインキュベータ、CO2が供給されて、培養しているうちに、培地のpHが変わらないように常に調整しながら培養している。今、培養しているのは、子宮頚がんの患者さんから培養されたHeLa細胞*という70年以上前から使われている、世界中で最も有名なヒトの細胞です。毎朝、来たら、状態を見て、今日はどの実験をするかなと考えて、また翌日のために培養して帰ることになります。

*HeLa細胞(ヒーラさいぼう)は、ヒト由来の最初の細胞株。不死化した細胞株として世界各地で培養され、in vitroで細胞を用いる試験・研究に幅広く使われている。1951年子宮頸がんで亡くなった30代のアフリカ系アメリカ人女性、ヘンリエッタ・ラックスさんの腫瘍病変から分離、株化された。(wikipediaより)

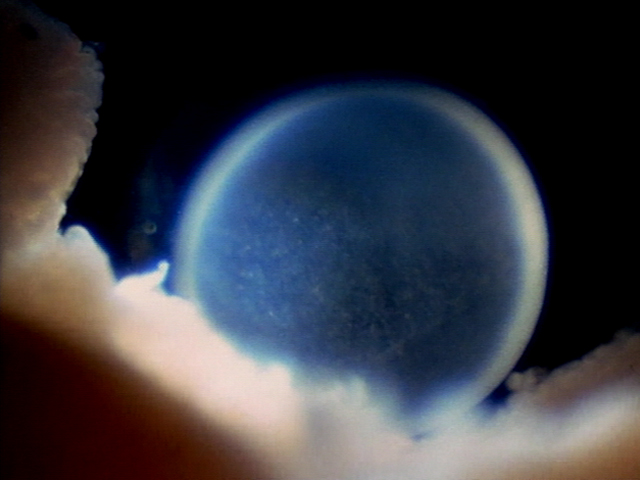

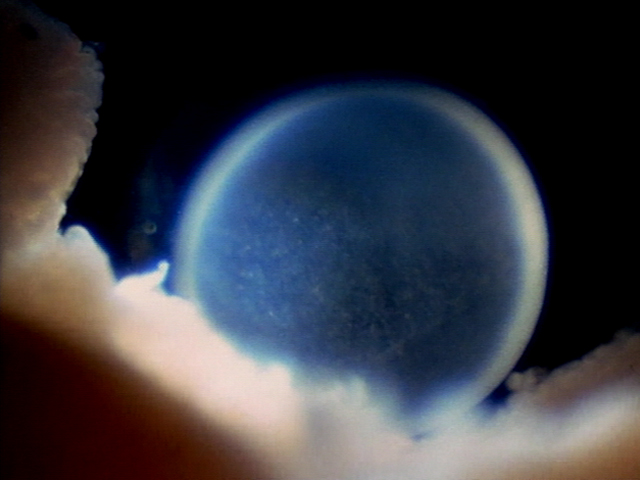

●HeLa細胞を見ていただきましょうか。見ているうちに分裂したりはしないです(笑) 。21時間で1回分裂します。見ていて動くものではないですが、午後見て、夕方見ると増えているのがわかります。顆粒とかは、よく見ていると動きがわかりますが・・

*HeLa細胞(ヒーラさいぼう)は、ヒト由来の最初の細胞株。不死化した細胞株として世界各地で培養され、in vitroで細胞を用いる試験・研究に幅広く使われている。1951年子宮頸がんで亡くなった30代のアフリカ系アメリカ人女性、ヘンリエッタ・ラックスさんの腫瘍病変から分離、株化された。(wikipediaより)

●HeLa細胞を見ていただきましょうか。見ているうちに分裂したりはしないです(笑) 。21時間で1回分裂します。見ていて動くものではないですが、午後見て、夕方見ると増えているのがわかります。顆粒とかは、よく見ていると動きがわかりますが・・

松井:

電子顕微鏡で観察する場合、●オスミウムコートをするための機械です。昔は白金コートが使われましたが、最近は、オスミウムコートの方が、もっと細かいところまで回り込むということで使われます。これが今はベストです。

吉岡:

これは樹脂なんかに埋められてますか。

松井:

そうですね。樹脂に固められたものとか、そのものの表面をコートして、固定して脱水して、そのものを載せて・・これは一昔前の装置ですが、これを操作できるのは、70代のベテラン電顕技術者の方のみとなり、週2回来ていただいてます。

上田:

素人が回したらできるというものではないのですね。

松井:

練習と熟練が要りますね。ちょっとでも斜めになると・・調整が必要です。自由自在にできるようになるには、1年くらいかかります。

佐藤:

これは何倍くらいで見れるのですか?

松井:

●これは実体顕微鏡ですから、数十倍です。目で見るよりは、ちょっとだけ細かい作業ができる。

これが、●DNAを増幅するPCR機ですね。96個同時に増やせる。いろんなチェックとか、遺伝子工学的に蛍光タンパク質を組み替えたり、加工したり、いろんな時に使います。96well、384個×2の量できる・・いまだにそんなにやる人はいないですが・・・

これが●最新の電子顕微鏡で、地下にもありましたが、ウルトラミクロトームで、ここに樹脂をセットして・・このぐらい小さくしないと、いろんなものが浸透していかないので、電子顕微鏡用には組織を小さくして、ダイアモンドナイフで切っていく作業です。なにより水を嫌うので、乾燥させないと。

これがダイアモンドナイフです。一つ40万円ほどします。これでないと硬い樹脂は切れない。ものすごく薄く切れますよ。90nm、70nm。病理検査に使う通常の切片はだいたい5μmですから、それよりだいぶ薄い。

こちらは、●最新型の蛍光顕微鏡で、レーザー共焦点顕微鏡も同時に接続している状態です。しかも、生きた細胞を観察する。細胞はこういう底にカバーガラスがあるdish(ガラスボトムDISH)に生育させます。これをセットして、レンズが下にある倒立顕微鏡で、最近はこれが主流です。富士山マークの東海ヒット(TOKAI HIT、1994設立、富士宮市)という会社が顕微鏡用のチャンバーを一番よく作っている会社ですね。いろんな顕微鏡会社の顕微鏡にフィットするようなチャンバーで、中が37℃になりつつ、蒸発しないよう、水蒸気を入れながら、動画撮影ができるものです。

これが、●DNAを増幅するPCR機ですね。96個同時に増やせる。いろんなチェックとか、遺伝子工学的に蛍光タンパク質を組み替えたり、加工したり、いろんな時に使います。96well、384個×2の量できる・・いまだにそんなにやる人はいないですが・・・

これが●最新の電子顕微鏡で、地下にもありましたが、ウルトラミクロトームで、ここに樹脂をセットして・・このぐらい小さくしないと、いろんなものが浸透していかないので、電子顕微鏡用には組織を小さくして、ダイアモンドナイフで切っていく作業です。なにより水を嫌うので、乾燥させないと。

これがダイアモンドナイフです。一つ40万円ほどします。これでないと硬い樹脂は切れない。ものすごく薄く切れますよ。90nm、70nm。病理検査に使う通常の切片はだいたい5μmですから、それよりだいぶ薄い。

こちらは、●最新型の蛍光顕微鏡で、レーザー共焦点顕微鏡も同時に接続している状態です。しかも、生きた細胞を観察する。細胞はこういう底にカバーガラスがあるdish(ガラスボトムDISH)に生育させます。これをセットして、レンズが下にある倒立顕微鏡で、最近はこれが主流です。富士山マークの東海ヒット(TOKAI HIT、1994設立、富士宮市)という会社が顕微鏡用のチャンバーを一番よく作っている会社ですね。いろんな顕微鏡会社の顕微鏡にフィットするようなチャンバーで、中が37℃になりつつ、蒸発しないよう、水蒸気を入れながら、動画撮影ができるものです。

●これがHeLa細胞のCa2+上昇を撮影した画像で、カルシウム像です。だんだん光が上がってくると、細胞内カルシウムが上昇しているというイメージングです。

これは、普通に培養して生きている細胞がどんなふうに分裂しているのか、で、ここにセットして帰って、翌朝来て見たら、動画として撮られている。これは平面ですが、ここがレーザーを出せる装置(浜松ホトニクス)で、いろんな波長のレーザーが出て、三次元で画像が撮れる。

皮膚は多層化した細胞でできているので、たとえば、これは核ですが、上から下までずっとスキャンして、上の死んでいる細胞まで、まさに死んで行く最中の核、細胞も捉えられる。どの層がどの細胞がどういう状態になっているかというのが、三次元解析するとわかる。正確には、アポトーシスではない死に方、特有の死に方があるのがわかりました。私たちは、今「コルネオトーシス」という名前を提唱中です。新しい死に方。これを三次元でみると、こういう立体的な映像が作れる。

●この三次元で、かつ、動画撮影できる、しかもこれを多検体にして、試験物質、A,B,Cで比較して見て行くのをやっていく。どこがどう違うか、何度も同じ場所を撮影しながら、比較していく。そういう画像、結果の解析が今後の課題ですね。

これは、普通に培養して生きている細胞がどんなふうに分裂しているのか、で、ここにセットして帰って、翌朝来て見たら、動画として撮られている。これは平面ですが、ここがレーザーを出せる装置(浜松ホトニクス)で、いろんな波長のレーザーが出て、三次元で画像が撮れる。

皮膚は多層化した細胞でできているので、たとえば、これは核ですが、上から下までずっとスキャンして、上の死んでいる細胞まで、まさに死んで行く最中の核、細胞も捉えられる。どの層がどの細胞がどういう状態になっているかというのが、三次元解析するとわかる。正確には、アポトーシスではない死に方、特有の死に方があるのがわかりました。私たちは、今「コルネオトーシス」という名前を提唱中です。新しい死に方。これを三次元でみると、こういう立体的な映像が作れる。

●この三次元で、かつ、動画撮影できる、しかもこれを多検体にして、試験物質、A,B,Cで比較して見て行くのをやっていく。どこがどう違うか、何度も同じ場所を撮影しながら、比較していく。そういう画像、結果の解析が今後の課題ですね。

佐藤:

これは普通の皮膚の表面の一部なんですか。

松井:

いえ、これは「三次元皮膚モデル」という皮膚の細胞がもう売られていまして、化粧品会社がよく使うのですが、それをフィルターカップに撒いて培養して、次の日に培地を除くと、2週間ぐらい経つとだんだん皮膚表皮が出来上がっている。どうしても化粧品会社は動物実験できないので、これで評価していて、我々も使っています。私たちも、マウスも飼育していますが、これも使います。

松井:

●もっと簡単なのが、こちらのTime-lapsed顕微鏡(NIKON, Biostation)。もはやこれは目で覗くところもなく、コンピュータ制御で、ピントも合わせて、撮影する場所も選んで、20何箇所、それを順繰りに5分に一回撮影して行く。同じく、こういうdishに培養したものを夕方セットして得られたのが、こちらです。

●分裂して行く様子とか、動いて行く様子とか、9時間くらい撮影したものです。こういうデータがどんどんと撮れると。ここから解析するのが1週間くらいかかります。形がどうか、輝度がどう変わったかとか、慎重に人間が頭で考えて探って行く。最近はそれをAIでやらせようという流れにはなっていますけど、そうすれば、千個とか、1万個とかの細胞を解析できる。でも基本、はじめは人間の頭で、何が現れているのかを試行錯誤しながら、解釈するのは欠かせない状況です。そのあたりはまだAIには任せられないですね。

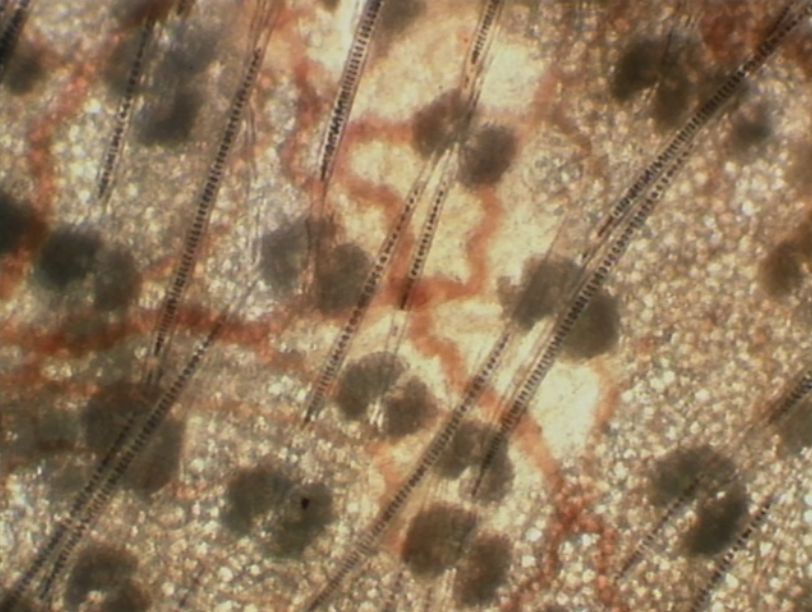

●これは普通の正立顕微鏡で、これは色合いが撮影できる。例えば、病院で手術してがん組織を切除した際、病理検査で悪性か良性か判断するHE染色(ヘマトキシリンエオシン染色)とか、色が大事なので、これもよく使います。

これは皮膚の切片を見たものですね。皮膚の一番外側が死んだ細胞で積み重なっている。

自分が実験してTime-lapsed動画撮影した検体を固定して、どういう状態になっているかを最後に見るということですね。動画で見たものを、最後に古典的な方法で確認する。

●これも正立顕微鏡で、チャンバーで培養しながら、特殊なレンズで培地の中に突っ込み、細胞の直上まで接近できる水浸レンズです。修士の河南くんのテーマですが、基盤の上で培養しながら観察して、イメージング+センサー検出できる。使うのは、テラヘルツ波(電磁波と光の間)で、まだあまり生体には利用されていない波長帯です。何が得意かというと、水分子がどういう性質を持っているかが、唯一わかる波長帯なんですね。水分子の振動と同じ波長です。(ほおー、へぇーの声)

●分裂して行く様子とか、動いて行く様子とか、9時間くらい撮影したものです。こういうデータがどんどんと撮れると。ここから解析するのが1週間くらいかかります。形がどうか、輝度がどう変わったかとか、慎重に人間が頭で考えて探って行く。最近はそれをAIでやらせようという流れにはなっていますけど、そうすれば、千個とか、1万個とかの細胞を解析できる。でも基本、はじめは人間の頭で、何が現れているのかを試行錯誤しながら、解釈するのは欠かせない状況です。そのあたりはまだAIには任せられないですね。

●これは普通の正立顕微鏡で、これは色合いが撮影できる。例えば、病院で手術してがん組織を切除した際、病理検査で悪性か良性か判断するHE染色(ヘマトキシリンエオシン染色)とか、色が大事なので、これもよく使います。

これは皮膚の切片を見たものですね。皮膚の一番外側が死んだ細胞で積み重なっている。

自分が実験してTime-lapsed動画撮影した検体を固定して、どういう状態になっているかを最後に見るということですね。動画で見たものを、最後に古典的な方法で確認する。

●これも正立顕微鏡で、チャンバーで培養しながら、特殊なレンズで培地の中に突っ込み、細胞の直上まで接近できる水浸レンズです。修士の河南くんのテーマですが、基盤の上で培養しながら観察して、イメージング+センサー検出できる。使うのは、テラヘルツ波(電磁波と光の間)で、まだあまり生体には利用されていない波長帯です。何が得意かというと、水分子がどういう性質を持っているかが、唯一わかる波長帯なんですね。水分子の振動と同じ波長です。(ほおー、へぇーの声)

上田:

電子レンジと同じ波長ですか?

松井:

電子レンジは電波に近い。テラヘルツは電波と光のちょうど間で応用を検討されています。生物系ではまだあまり利用されていない。

これが、水が、自由水(自由に動く水)か、タンパクの周りにある結合水かを、唯一区別して検出できる。(ほおー) それがどれくらいあるのか、というのを角層の保湿の世界に応用していこうというものです。(ああ、なるほどの声)

まだ、顆粒層における水分子の変化は、教科書にも載っていなく、我々が一報だけ出した段階で、「顆粒層における水生物学」という分野を作れればと思っています。このテーマは現在、科研費を頂いて研究を行っています。

まだ、顆粒層における水分子の変化は、教科書にも載っていなく、我々が一報だけ出した段階で、「顆粒層における水生物学」という分野を作れればと思っています。このテーマは現在、科研費を頂いて研究を行っています。

上田・参加者:

どうも、ありがとうございました。

●参加者(敬称略)

上田昌文、松井毅、アイカム:川村智子・武田純一郎

・武田温・中川仁子・高橋功、

吉岡有文、大和英之、佐藤年緒、 松田美恵子、中川美帆、河南翔大、宮野雅司、武智ゆり

吉岡有文、大和英之、佐藤年緒、 松田美恵子、中川美帆、河南翔大、宮野雅司、武智ゆり

参加者の感想はこちらへ

E-mail:event(at-mark)icam.co.jp ※(at-mark)を@に置き換えてください

TEL:03-6905-6610 / FAX:03-6905-6396