●アイカム50周年企画「30の映画作品で探る”いのち”の今」

第8回 病の原因究明 現場から学んだ先人たちの足跡を訪ねて<2019年6月29日(土)>

第8回 病の原因究明 現場から学んだ先人たちの足跡を訪ねて<2019年6月29日(土)>

上田:

市民科学研究室の上田です。アイカム50周年記念の上映会、今日が8回目です。当初10回シリーズで完結と話していたのですが、ご存知のようにアイカムはすごくたくさんの作品を作っていますし、こうしてたくさんの人に集まっていただけると、もっとやりたいなあという気がします。今日のテーマは「病の原因を探る、原因究明」ですが、私たちの生活は病に取り囲まれて、そのリスクを気にしながら生きているところがあります。実際にその病がどうして起こるのか、その原因はなんなのか、それを知り確実な治療をみつけていくとなれば、科学の力を借りなければなりません。そういう一つ一つの病の原因を探していく中には、科学者、医学者たちのそれぞれのドラマがあるように思うんです。今日はそういうところに焦点をあてて、特に3本目は真菌類に関しての開拓者、研究者として著名な太田正雄のことを取り上げた映画ですが、今日はその映画の中にも登場されて、ご指導いただいている山口先生においでいただいていますので、いろいろお話伺えることを楽しみにしています。どうぞよろしくお願いします。

それでは、最初は「肝硬変」の映画ですが川村さんから紹介してください。

川村:

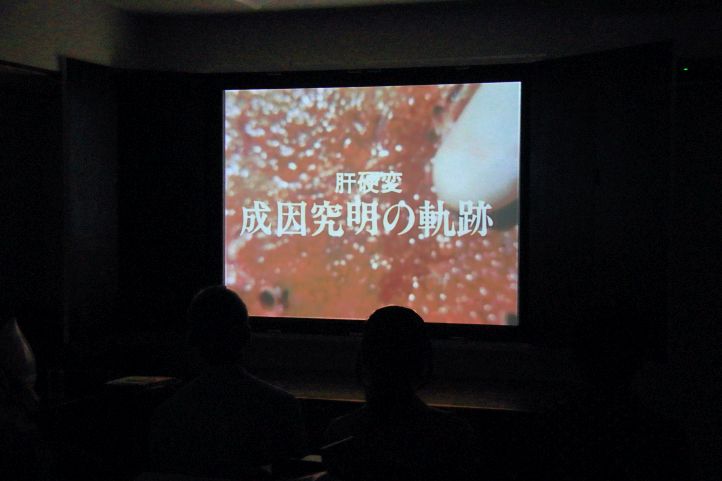

アイカムの川村です。狭いところで恐縮ですが、ようこそ。

1978年『肝硬変成因究明の軌跡』という映画です。実はこの前年に『B型肝炎の記録』というB型肝炎ワクチンの開発研究の映画を作っていますが、映画のためにスタッフが集め整理した記録史料は、B型肝炎研究の歴史を浮かび上がらせて、肝臓関係の先生方にも認められ、とても感謝されました。一つはそれを下敷きに、それとはまた別の観点も加えて先生方と一緒になって作られました。最初、原因のわからなかったところから、アルコールなのか、毒物かカビか、栄養失調なのか、ウイルスなのか、自らを犠牲に人体実験した研究者など、いろんな事象を積み重ね追っていく。歴史的なエピソードがたくさん入っていますので、興味深く見ていただけるかと思います。日本ケミファという製薬メーカーの企画、監修は『B型肝炎の記録』と同じ織田敏次先生と、上田英雄先生です。

1978年『肝硬変成因究明の軌跡』という映画です。実はこの前年に『B型肝炎の記録』というB型肝炎ワクチンの開発研究の映画を作っていますが、映画のためにスタッフが集め整理した記録史料は、B型肝炎研究の歴史を浮かび上がらせて、肝臓関係の先生方にも認められ、とても感謝されました。一つはそれを下敷きに、それとはまた別の観点も加えて先生方と一緒になって作られました。最初、原因のわからなかったところから、アルコールなのか、毒物かカビか、栄養失調なのか、ウイルスなのか、自らを犠牲に人体実験した研究者など、いろんな事象を積み重ね追っていく。歴史的なエピソードがたくさん入っていますので、興味深く見ていただけるかと思います。日本ケミファという製薬メーカーの企画、監修は『B型肝炎の記録』と同じ織田敏次先生と、上田英雄先生です。

■ 映写 1978 『肝硬変成因究明の軌跡』 34分

上田:

私たちが普段、何気なく使っている、B型肝炎という言葉、その背景に何があったのか、少し勉強できたのではないかと思います。

次の映画は、少し息抜き的な短い映画です。

次の映画は、少し息抜き的な短い映画です。

川村:

『あなのふしぎ』は、「病の原因追求」というテーマとは関係のない科学絵本のような映画です。当時の科学技術庁の企画でしたので、年度末、3月末までに納品しなくてはならない。何が思い出深いかといって、正味一ヶ月で作られたことです。実は、私はこの年入社したのですが、早く仕事したいもので、1ヶ月早く3月から出社したら、その翌々日くらいに、全社員が集められました。「さあ、これから作るぞ」というわけです。えっ、これから作るんだ! どんな映画だ? 「あな」という仮題で、とにかくみんなで「あな」を集めてこいと言われました。映画の冒頭のナレーション「窪んだあな、突き抜けた孔、長い管(あな)

というのは、集まったみんなから「あなといっても、いろいろあるよね」と出て来た言葉です。黒板にみんなで「あな」を書き出して、3班くらいに分かれて、それでは行くぞー、と撮影に出かけたり、ミクロ撮影を始めたり・・とにかく編集・録音・仕上げまで、一ヶ月で完成しました。

赤血球のミクロの穴から、宇宙のブラックホールまで、映像のしりとりのような、どんな映画かは、まあご覧ください。

というのは、集まったみんなから「あなといっても、いろいろあるよね」と出て来た言葉です。黒板にみんなで「あな」を書き出して、3班くらいに分かれて、それでは行くぞー、と撮影に出かけたり、ミクロ撮影を始めたり・・とにかく編集・録音・仕上げまで、一ヶ月で完成しました。

赤血球のミクロの穴から、宇宙のブラックホールまで、映像のしりとりのような、どんな映画かは、まあご覧ください。

■ 映写 1978 『あなのふしぎ』 17分

上田:

なかなかユニークな切り口の、連想でつないでいきながら、想像力を喚起するような映画でした。

川村:

3本目は1996年の『医真菌学の歴史を訪ねて』。この映画は、山口英世先生が発案者です。実は、山口先生とアイカムのおつきあいは長くて、シネ・サイエンスという社名で始まった会社は、25周年目にアイカムと名前を変えましたが、そのシネ・サイエンス時代からです。いろんな製薬メーカーさんが新しい抗真菌薬の開発・発売にあたって、専門家である山口先生のところにご相談に行く。監修・山口先生、制作・アイカムという形で作られた映画は、20本以上でしょうか。ありがたいことに、先生の退官記念の業績集には、論文だけでなく、医学映画の目録も載せていただいています。

山口先生が、先人である太田正雄に着目され、この方は木下杢太郎という文人として活躍された方ですが、その映画を作りたい、医真菌学の歴史を映画にしたいという夢を語ってくださって、私たちもそれはおもしろいと思いました。そこで、数年前からいろいろ歴史を調べたりしていたのですが、なかなか資金援助してくださるところが見つからない。先生も「がんばって探すからね」と言われて、その趣旨を理解して支援してくださったのが、ツムラさんでした。実際に、山口先生にあちこち連れて行ってもらって、東大医学部図書館や、留学先のパリの撮影にもご一緒に行きました。

山口先生が、先人である太田正雄に着目され、この方は木下杢太郎という文人として活躍された方ですが、その映画を作りたい、医真菌学の歴史を映画にしたいという夢を語ってくださって、私たちもそれはおもしろいと思いました。そこで、数年前からいろいろ歴史を調べたりしていたのですが、なかなか資金援助してくださるところが見つからない。先生も「がんばって探すからね」と言われて、その趣旨を理解して支援してくださったのが、ツムラさんでした。実際に、山口先生にあちこち連れて行ってもらって、東大医学部図書館や、留学先のパリの撮影にもご一緒に行きました。

■ 映写 1996 『医真菌学の歴史を訪ねて

太田正雄と真菌研究』 32分

〜 休憩のあと 〜

■ なぜ、この映画を作ったか

上田:

それでは山口先生にお話してもらい、みなさんともやりとりしながら進めて行きたいと思います。まず、この作品をつくることになったきっかけあたりからお話を伺いたいと思うんですが。

山口:

23年前ですか、なんか気恥ずかしいですね。私もずいぶん若かったな。今でもこれは本当に忘れられないビデオです。私は医学の研究者ですから、病気の原因を突き止めて、診断し、新しい治療法を見つけて医療に利用してもらう。良い薬を作ってそれを治療に生かしてもらうのが本来の仕事です。ただ、研究というのは、だんだん高度化するにつれて、わかりにくくなる。一般の方以前に、同じ医学の中でも少し専門が離れるとまるきり話が通じない。これはたいへん困った問題でして、それをなんとかしないと、科学自体が進まなくなる。それと同時に、一般の方に研究の成果を還元することも必要である・・そのどちらにもいい材料になると考えたのが第一の理由です。

もう一つは、医学研究にとって、歴史は重要だという理由です。新しいことをやろうとする場合、どういう流れでこの研究がここまで来て、これから先どういくべきかを考えていくためには、過去の歴史の流れを知ることが必要だからです。特に最近そう思うのですが、若い人は全く過去を見ない。目先にあることだけですね。そういう観点からはやはり学問の流れを知ってほしい。そしてその学問ができるだけ広く理解されてほしいわけです。

医学の多くの分野の研究者、まして一般の方々に、私達の分野の研究に対する理解がないということは、研究していて寂しい限りですし、逆に、研究者は外のことを何も知らないまま自己満足で終わってしまう。自分の興味本位だけの研究で、いったい世の中にどんな研究成果の還元ができるというのでしょうか。

上田:

医学部でさえもそうだと。

山口:

そうですね。極端にいうと自分の研究しか目に入らない。そうなると研究自体もおぼつかないばかりか、社会全体にとっても由々しき問題だ。研究の目的と成果をきちんと伝えるには、どうするか。論文を読めと言われても、なかなか読めるものではない。そうなると、一番みなさんにわかりやすく伝えられる媒体、メディアは映像しかないと考えたわけです。

上田:

なるほど。

山口:

もう一つ付け加えますと、かつて、科学は他の芸術とか文化という分野と一体だったと思うんですね。ダビンチがそうでしょ。ところが、いまそれがだんだん離れてきて分かりにくくなっている。それを少しでも分かり合えるようにする方法はないかと考えた時に、一番適切なメディアは映像しかない、と確信したわけです。

僕はアイカムさんとは、シネ・サイエンスの時代からずいぶんたくさんそういう映画を作ってきました。当時、僕は専門の真菌症、つまりカビの病気の治療薬の研究・開発をやっていて、それが運良く成功することが多かった。そうやって知り合った多くの製薬会社が、自社の製品の宣伝も兼ねて、さまざまな医学的情報を映像化した。先ほど川村さんは20数本と言われたが、僕の記憶では30本以上、作った (笑い)。沢山作ったんですけど、ほとんどの映画は僕の教授室とか実験室だけで撮った。

その中で唯一、大学の外でロケをやったのがこの映画です。伊東の杢太郎記念館にも行き、パリではパスツール研究所やサン・ルイ病院にも行きましたが、一番参ったのは、パリの真ん中、セーヌ川の河畔、ノートルダム寺院の近くで大勢の人がいる中で演技をやれと言われたことですね。(笑い) 思い出すだけでも顔から火が出ますが、たいへんなつかしい思い出で、本当に撮ってよかったと思いますね。いい映像に仕上げて頂いて、武田さんや川村さんには心から感謝しています。

そういうこともあって、こういうやり方をもっともっとやらなければと思いました。テレビや新聞のニュースなどで科学の記事は出ますが、どれもきわめて断片的ですから、いきなり出されても、たぶん、ほとんどの方は理解できないと思います。なぜそういう研究をやるのか、その研究が一般市民の方にどういう関わりがあるのか、理解できないことが多いのではないでしょうか。一番困るのは政治とか行政に関わる方たちの理解が非常に少ないことです。今日の科学の成果を社会のあらゆる階層の方に理解してもらうことがぜひとも必要ですね。そのことを大事にしていかなければならないと思いますが、なかなか世の中の流れがそうはいかないですね。

僕はアイカムさんとは、シネ・サイエンスの時代からずいぶんたくさんそういう映画を作ってきました。当時、僕は専門の真菌症、つまりカビの病気の治療薬の研究・開発をやっていて、それが運良く成功することが多かった。そうやって知り合った多くの製薬会社が、自社の製品の宣伝も兼ねて、さまざまな医学的情報を映像化した。先ほど川村さんは20数本と言われたが、僕の記憶では30本以上、作った (笑い)。沢山作ったんですけど、ほとんどの映画は僕の教授室とか実験室だけで撮った。

その中で唯一、大学の外でロケをやったのがこの映画です。伊東の杢太郎記念館にも行き、パリではパスツール研究所やサン・ルイ病院にも行きましたが、一番参ったのは、パリの真ん中、セーヌ川の河畔、ノートルダム寺院の近くで大勢の人がいる中で演技をやれと言われたことですね。(笑い) 思い出すだけでも顔から火が出ますが、たいへんなつかしい思い出で、本当に撮ってよかったと思いますね。いい映像に仕上げて頂いて、武田さんや川村さんには心から感謝しています。

そういうこともあって、こういうやり方をもっともっとやらなければと思いました。テレビや新聞のニュースなどで科学の記事は出ますが、どれもきわめて断片的ですから、いきなり出されても、たぶん、ほとんどの方は理解できないと思います。なぜそういう研究をやるのか、その研究が一般市民の方にどういう関わりがあるのか、理解できないことが多いのではないでしょうか。一番困るのは政治とか行政に関わる方たちの理解が非常に少ないことです。今日の科学の成果を社会のあらゆる階層の方に理解してもらうことがぜひとも必要ですね。そのことを大事にしていかなければならないと思いますが、なかなか世の中の流れがそうはいかないですね。

上田:

そうですね。

山口:

むしろ、逆行しているようで、それが心配です。

上田:

私の方から一つ質問させていただき、そのあとみなさんからも山口先生にお聞きしたいことをお話しいただければと思います。太田正雄を取り上げたのは、もちろん真菌類の関わりがあるからですが、今お聞きした趣旨から、本当に科学と芸術が一人の人間のなかで交差している人物ですし、それに加えて日本の産んだ独創性の高い研究者でもあります。そのことからして、もっと科学者として一般にも知られていい存在ではないかと思えるのです。こうして取り上げていただいて、今日見た方はかなり心が動いたのではないかと思います。先生の中でも太田正雄はもともとかなり大きな存在でしたか?

山口:

そうですね。真菌学の研究を始めた頃は、実は、太田正雄の存在を知りませんでした。木下杢太郎の名前は、どこかで聞いていたのですが、それが同じ人物で、学問の大先輩とは全く知りませんでした。それを知ったのは、10年ぐらい経ってからかな。その時、科学と芸術・文化を接近させるには最適の人物と思ったんですね。それぞれの分野で、杢太郎を知っている人は大勢いる。太田正雄も少ないけど知っている人はいる。でも両面をよく知っている人はほとんどいない。そういう意味で、この人をぜひ取り上げるべきではないかと思いました。

残念ながら、太田先生は1945(昭和20)年、終戦の年に亡くなられました。僕が医学部に入ったのは1950年代ですから、その時には、太田先生はすでに他界されていたんですね。ちょっと遅かった。ただ、山形の田舎で開業していた私の父の書棚に木下杢太郎の『食後の唄』があったのは覚えている。調べてみたら、ちょうど父が東北大学の医学部に在学していた時、太田先生が東北大学の教授をやっておられた、たぶんそのためではないかと気がつきました。いかんせん、それは父が亡くなってからのことで、なんで生きているうちに気がつかなかったんだろうな。残念ですね。

それから、もう一つ、太田先生が東北大学におられた時に、いろんな村を巡回診療された場面がありましたが、その巡回診療を受けた人に会ったことがあるんです。ちょうど山形県と宮城県の県境に近いところで、山形県にも巡回診療してくださった。実際、診察を受けたという年寄りの方にもお会いしました。

残念ながら、太田先生は1945(昭和20)年、終戦の年に亡くなられました。僕が医学部に入ったのは1950年代ですから、その時には、太田先生はすでに他界されていたんですね。ちょっと遅かった。ただ、山形の田舎で開業していた私の父の書棚に木下杢太郎の『食後の唄』があったのは覚えている。調べてみたら、ちょうど父が東北大学の医学部に在学していた時、太田先生が東北大学の教授をやっておられた、たぶんそのためではないかと気がつきました。いかんせん、それは父が亡くなってからのことで、なんで生きているうちに気がつかなかったんだろうな。残念ですね。

それから、もう一つ、太田先生が東北大学におられた時に、いろんな村を巡回診療された場面がありましたが、その巡回診療を受けた人に会ったことがあるんです。ちょうど山形県と宮城県の県境に近いところで、山形県にも巡回診療してくださった。実際、診察を受けたという年寄りの方にもお会いしました。

上田:

では、お父様ご自身と太田正雄は直接接触されていた可能性があるということですね。

山口:

そうでなければ、詩集など読む父ではなかったので「なんでこんな本が書棚にあるんだろう」と、あとは全部医学書ですから、それで気が付いたんです。

今から考えると、いろいろご縁があったんですね。ただ、この映画の製作当時、20数年前は、最後のお弟子さんだった福代良一先生がまだご存命だったので、ぎりぎり間に合ってお話しを伺うことはできました。

そのあと、東大医学部図書館に出向いて、太田先生の資料があるはずだと頼んで探してもらったら、倉庫の奥から見つかってそれがやっとわかったんですから。

幸い、現在では、太田先生の資料をきちんとひとまとめにして保管してあります。昨今は、いろんな大学が、医学の歴史に関するいろんな展示をやるようになりました。東大も東京駅近くで展示したり、それは非常にいいことですね。太田先生の映画を作ったのは、その先駆けだったと言えるかも知れませんね。

今から考えると、いろいろご縁があったんですね。ただ、この映画の製作当時、20数年前は、最後のお弟子さんだった福代良一先生がまだご存命だったので、ぎりぎり間に合ってお話しを伺うことはできました。

そのあと、東大医学部図書館に出向いて、太田先生の資料があるはずだと頼んで探してもらったら、倉庫の奥から見つかってそれがやっとわかったんですから。

幸い、現在では、太田先生の資料をきちんとひとまとめにして保管してあります。昨今は、いろんな大学が、医学の歴史に関するいろんな展示をやるようになりました。東大も東京駅近くで展示したり、それは非常にいいことですね。太田先生の映画を作ったのは、その先駆けだったと言えるかも知れませんね。

■ 太田正雄とハンセン病

上田:

みなさんからも感想やご質問があれば、どうでしょうか。

SY:

森鴎外が、太田正雄に「教授らしい教授はあの教授しかいない」と土肥教授を勧めたのは、皮膚科が重要ということなんですか?

山口:

専門分野とは関係なく、人格者だったことと、文化人・教養人としてすばらしい人だったから勧めたんですね。土肥慶蔵先生というのは、たいへん漢文学の素養もあり、森鴎外と個人的にも懇意だった。たしかに立派な先生だったようです。

SY:

では、専門はあまり関係ない。

山口:

そうです。森鴎外も医学者であり、とうぜん、医学に詳しかったはずですけれど、いきさつはそのようです。

SY:

もう一つ、映画には出て来ませんでしたが、太田正雄は最近話題の「ハンセン病の研究」もしていたとか。

山口:

この映画のテーマはあくまで医真菌学なので、「ハンセン病」の話はあえて触れませんでした。しかし、太田先生が、真菌症の仕事をされたのは比較的若い時代で、東北大から東大に移った頃から晩年の十数年、一番熱心に研究されたのは「ハンセン病」の原因菌「らい菌」でした。ただ、らい菌は培養できない菌なのでたいへん苦労された。この菌は結核菌に似た細菌なのですが、太田先生は化学療法で治る病気だという考えておられて、しかも伝染力が非常に弱いので、隔離政策は間違っているという考えも持っておられた。しかし、当時は、こういう考え方は政府の方針に楯突くことになるので、口に出すのもはばかられる時代でもあった。だけども先生の記録をみるとそういう考えだったことが書いてある。一生懸命、鶏にらい菌を注射してハンセン病の動物モデルを作って、治療薬を研究された。7〜8年も続けられたが、第二次世界大戦が始まってだんだん研究が難しくなってきて、残念ながら中断せざるを得なくなったわけです。そういう意味で太田先生はまさしくヒューマニストの研究者です。

SY:

真菌が専門で、ハンセン病は、直接は違うのですか?

山口:

真菌も細菌も感染を起こす微生物という点では、そんなに違うわけではない。私自身も真菌が専門ですが、細菌も、場合によってはウイルスさえも扱います。いずれにせよ、太田先生が早く亡くなられたのは残念です。

上田:

伊東市にある木下杢太郎記念館では、太田正雄の足跡をたどることができるようになっているんですが、最後のところでハンセン病のことに言及していて、非常に苦労されたことと、化学療法に夢をつないでいたことが書かれていました。隔離政策が間違っているということをちゃんと言っていたのはすごいと思いました。

山口:

今になってみれば、太田先生は正しいとみんなが認めるはずですが、なかなか当時は難しかったでしょうね。

■ 時代の中の医真菌学

MS:

いま、ちょっと感動が胸いっぱいになってしまって・・

私的なことですみませんが、山口先生のお名前の英世というのは、野口英世のような立派な研究者にという、何かお父様の思いがあったのでしょうか。

私的なことですみませんが、山口先生のお名前の英世というのは、野口英世のような立派な研究者にという、何かお父様の思いがあったのでしょうか。

山口:

いつも聞かれるんですよ。父は開業医でしたから、さすがにこんな大それた名前をつけるわけはないのだけど、父の友達が、医学研究者も開業医も区別つかないまま、「立派な医者になれ」というつもりで、名付けてくれたらしい。立派過ぎる名前をもらって喜ぶべきなのでしょうが(笑い)、小さい頃から冷やかされたり、いろんな思いをしました。それは、医学部へ行ってからも言われました。成績が悪いと「君は名前負けだね」(笑い)。 逆に、名前を汚してはいけないからと、一生懸命に勉強したという意味では良かったんですかね。

SM:

研究者としての太田正雄はわかった気がするけど、人を育てる教育者としてはどうだったんでしょう。弟子はいなかった?

山口:

後輩を育てることにはあまり興味がなかった。というより時代がそれを許さなかった。何人か弟子はいますが、当時のことですから、弟子はいやおうなしに、教授のお手伝いはしなくてはならない。でも、先ほどお話に出た福代先生はのちに皮膚科、医真菌学では代表的な専門家になられました。

教授のやることというのは、アイデアを出して、実際の研究は若い人にやってもらう、一方、弟子や学生を教育するわけです。いずれにせよ時代が良くなかった。弟子を教育しかかると、みんな戦争に取られてしまう。最後には、福代先生しか残らなかった。もともと戦争には批判的な人でしたが、おそらく非常にやりにくくて、研究らしい研究としてはハンセン病をやっていたけど、弟子達は皆取られて教育は無理だと思って、かなり文学の方に傾いたのではないかという感じはします。その点で、太田先生にとっては実に不運な気の毒な時代でしたね。ちょうど終戦の時に亡くなりましたが、もうちょっと長生きしていただきたかった。

ただ、福代先生はじめ何人かは後を継いで、細々ながら真菌の研究は続いていたんですが。

教授のやることというのは、アイデアを出して、実際の研究は若い人にやってもらう、一方、弟子や学生を教育するわけです。いずれにせよ時代が良くなかった。弟子を教育しかかると、みんな戦争に取られてしまう。最後には、福代先生しか残らなかった。もともと戦争には批判的な人でしたが、おそらく非常にやりにくくて、研究らしい研究としてはハンセン病をやっていたけど、弟子達は皆取られて教育は無理だと思って、かなり文学の方に傾いたのではないかという感じはします。その点で、太田先生にとっては実に不運な気の毒な時代でしたね。ちょうど終戦の時に亡くなりましたが、もうちょっと長生きしていただきたかった。

ただ、福代先生はじめ何人かは後を継いで、細々ながら真菌の研究は続いていたんですが。

SM:

太田先生亡き後、東京大学の研究者は続いてきたのですか?

山口:

学問の流れの問題もあって、真菌の病気といえばせいぜい水虫など皮膚の真菌症に限られていたこともあって、戦後は、免疫学など別の領域に多くの研究者が流れた。ところが、1960年代に入って、内臓の真菌症、体の中にカビが生えるという命にかかわる重篤な病気が増えて、無視できない状況が生まれました。それにもかかわらず、医真菌学の研究が立ち遅れたこともあって、専門の研究者がほとんどいない。僕が研究センターを立ち上げたきっかけは、この要因が大きい。

上田:

東大の皮膚科というと、太田正雄の頃は真菌の研究が中心だったけど・・

山口:

大学の組織というのは、教授を頂点にしたヒエラルキーで、研究のテーマは教授の専門が中心になるので、真菌に興味のない教授が来ると、真菌の研究は途絶える。残念ながら、東大で真菌をやっていた人たちはマイナーな領域だと言われて、地方に散ってしまった。けしからんのは、この映画を作る時に、東大皮膚科で太田正雄先生を知っているか?と聞いたら、誰も知らない。これはひどい、と思ってますます作る気になった。(笑い)

どうも研究者というのは自分の好きなことしかやりたくない人が多いので、ある点では仕方ないんですけどね。興味をもつものでないと本気で研究できないことは確かです。でも、大事な分野はどこかでつなげていかないと、いざ必要なとき、対応ができない。そう考えて、僕が真菌学をやると言ったらみんな大反対して、そんなことをやっていたら大学の教授なんかなれないと心配して忠告されました。ただ、ぼくはあまのじゃくなのか、やめろと言われれば、余計やってやろうという気になりましたけどね。

どうも研究者というのは自分の好きなことしかやりたくない人が多いので、ある点では仕方ないんですけどね。興味をもつものでないと本気で研究できないことは確かです。でも、大事な分野はどこかでつなげていかないと、いざ必要なとき、対応ができない。そう考えて、僕が真菌学をやると言ったらみんな大反対して、そんなことをやっていたら大学の教授なんかなれないと心配して忠告されました。ただ、ぼくはあまのじゃくなのか、やめろと言われれば、余計やってやろうという気になりましたけどね。

上田:

では帝京大学の医真菌研究センターを作られたのはほとんど先生のご意志ですか。

山口:

そうです。東大では簡単にはできないことが分かりましたが、運のいいことに帝京大学の学長が僕の医学部の同級生だったことが幸いして、作ってくれたんですね。僕が辞めた時に潰されるかと思ったけど、二代目の学長、先代の息子さんですが、「父からの遺言であそこは大事にしろと言われています」と、今も続いています。去年創立35周年を迎えました。

上田:

映画の最後の方で、内臓真菌症、体の中の方にカビ、真菌が入りこむ深刻な病気が増えていると示されていましたが、そうすると先生の作られたセンターはじめ、真菌を扱う学問がもっとしっかりしなければいけないというニーズはあるわけですよね。

山口:

やはり、研究にも流行りすたりがあって、研究者の多いメジャーな分野と、少ないマイナーな分野があり、マイナーな真菌学の分野では、なかなか教授になれないとか、研究費も確保できないなどハンディがありますけど、当然ながらニーズはありますから、これからもやっていかなければならないと思います。小さい分野でもなくてはならない分野ですから、この学問が立ち消えにならないよう、国も考えるべきでしょうね。

一方、私達研究者も真菌学の認知度を上げ、広く知ってもらえば、それは随分助けになると思います。一般の方々とのつながりを大事にしておかなければなりません。

でも、みなさん興味があるらしくて、去年医真菌研究センターの35周年記念事業として、大学で展示会「カビ展」をやった時には、この映画も会場で上映しました。武田さんも来てくださったんですけど、大学の展示会というのは普通せいぜい100~200人しか来ないのですが、なんと延5千人も来ていただきました。

一方、私達研究者も真菌学の認知度を上げ、広く知ってもらえば、それは随分助けになると思います。一般の方々とのつながりを大事にしておかなければなりません。

でも、みなさん興味があるらしくて、去年医真菌研究センターの35周年記念事業として、大学で展示会「カビ展」をやった時には、この映画も会場で上映しました。武田さんも来てくださったんですけど、大学の展示会というのは普通せいぜい100~200人しか来ないのですが、なんと延5千人も来ていただきました。

上田:

ああそうなんですか。

山口:

それで、大学もびっくりしまして、もう一度、展示会をやるようにと言われています。こういう形でもみなさんに知ってもらうと、大学も動き出しますし、マスコミも取り上げてくれれば、だんだん国でも認知してくれるのではないかと期待しています。

■ 映画を一緒に作るということ

上田:

今日の映画を作られた当時のエピソードなどあれば・・

武田:

いろいろ思い出しますが、1本目のB型肝炎、肝硬変の映画では、実は、この会社を作った時、『生命』という映画を作りたくて、組織培養できる人間と組んでやりはじめたんですね。そこで肝炎の織田敏次さんだとか、志方俊夫さんだとかと現場の先生方と仲良くなりまして、「こうできるのだから、ここをこうしろ」と実験まで頼まれ、生の映像まで撮らされて、夢中になってやっていました。一生懸命になって、先生方にこき使われて仕事してましたら、もう一つの仕事が後回しで、忘れていたんですね。

川村:

同じ1978年なんですよ。1本目の映画と2本目の『あなのふしぎ』の映画は。

上田:

なるほど。

武田:

その科学技術庁の映画の納期があとひと月しかない、と気づきまして(笑い)、ちょうど、その頃、川村君が入ってきたんですね。まあ、映画屋の仕事というのは、みんなで一緒になってやればできるのだから、黒板に「あな」と書いて、みんなそれぞれ考えて、どういうものを撮りましょう、こういう話にしましょうと、そうして集めて『あなのふしぎ』は、ひと月で作ったんです。そしたら、わりとすんなり納まって、文部省の選定も取れたし、映画屋仲間でも評判もよかったですね。

今、科学映画を作っている会社はほとんど残っていないですね。僕らは、まだ続いてやっているので、残そうと思ってます。 長く先生方とつきあってよかったなあと思うのは、いろいろありますけど。

3本目の映画は、山口先生が作りたいと持ってきた映画なんですね。それじゃ、川村君を監督にして先生の話を聞いて脚本を書けと言って、先生の作り方、先生のいう通りにやっていけばいいからと。僕もスタッフとして、ロケについて行ったけど、パスツール研究所では突然「フランスだからフランス語で話してくれ」と言い出して、先生を困らせたと思うけど、先生はちゃんとこなすんですよね。いやあ、すごいなと思ってますます先生と親しくなれました。

今、科学映画を作っている会社はほとんど残っていないですね。僕らは、まだ続いてやっているので、残そうと思ってます。 長く先生方とつきあってよかったなあと思うのは、いろいろありますけど。

3本目の映画は、山口先生が作りたいと持ってきた映画なんですね。それじゃ、川村君を監督にして先生の話を聞いて脚本を書けと言って、先生の作り方、先生のいう通りにやっていけばいいからと。僕もスタッフとして、ロケについて行ったけど、パスツール研究所では突然「フランスだからフランス語で話してくれ」と言い出して、先生を困らせたと思うけど、先生はちゃんとこなすんですよね。いやあ、すごいなと思ってますます先生と親しくなれました。

山口:

いや~ たいへんでしたよ(笑い)。学生時代、フランス語をちょっとはやりましたが、あそこへ行くまでは日本語でいいという話だったんですよ(会場、爆笑)。 僕は気が弱いんで、「やれ」と言われれば「嫌」とはいえない。(笑) まあ、向こうの先生は大喜びしてくれましたが。斎藤さんが手助けしてくれましたからどうにかできたわけです。

川村:

斎藤さんというのは、パリ在住で「アイカムヨーロッパ」を引き受けてくださって、現地のコーディネートをしてくれている方です。

山口:

武田:

最初の「肝硬変」の映画ですが、1978年というと、まだB型肝炎の決着が着いてないころでしょ。それで、まだ「非A非B型」、今のC型肝炎がわからない時代に、よくぞ、あれだけのものを作ったなと思って感動しました。武田:

僕らも若かったし、夢中になっていたし、志方先生だけは発見してわかっていらっしゃったけど、他の先生方は「やれ」と言って、きついんですよね。それですっかり夢中になっているうちに、他が後回しになったりしたけど(笑い)、先生方と一緒になってやったおかげで、そのあともいろいろ仕事ができました。

山口:

志方先生は大学の2年か3年先輩で、よく知っているんです。織田敏次先生もかなり上ですけど、同じ大学でよく顔を合わせてました。懐かしい限りです。

武田:

映画屋というのは、わりと夢中になってやるもんですから、『生命』を作ってから、しばらくたって、ネズミでいろんな臓器の組織培養ができたものだから、先生方が「これやれ、あれやれ」と言って、やりましたね。

山口:

私もそうなんですけど、一緒に映像を作っている間に、全然思いもしなかった現象がつかまることがあるんですよ。あれは、研究自体にもだいぶプラスになりました。単に最初のシナリオ通りに決まった映像を撮るわけではないんですね。プラスアルファがすごい。あたらしい発見がずいぶんありました。

武田:

先生の優しさに、ずいぶん助けられて仕事できました。

■ 映画づくりが新しい発見を生む

上田:

3本目の太田正雄の映画も、ある意味、研究者側からの情熱・リクエストがあって、それにいい映画を作ろうと燃えていた映画のスタッフがからみ、本当にコラボできたということですね。

武田:

おもしろかったですね。

山口:

本当に楽しかったですね。

川村:

結構、発見もありましたよね。東大の図書館でも、山口先生があるはずだ、と言われて、図書館長も一緒になって探してくれたら、埃をかぶっていた真菌のスケッチなど、いろいろ、太田正雄の資料が出てきたりしました。

山口:

そう、そう。今はちゃんとしたコレクションとしてまとめてあります。展示はしていないけど、全部、電子化してある。

川村:

私たちが訪ねていかなかったら、出てこなかったものがたしかにありましたね。さっき、話に出てきた斎藤総子さんに資料を送って、パリで太田正雄の足跡を探してもらったら、彼の滞在した下宿「ホテル・レカミエ」が現存すると見つけてきてくれたんです。

武田:

マン・レイもあの近所に住んでいたんですね。

上田:

そうでしたか。やはり現場に行ってみてはじめて発見できるということがあるんですね。

川村:

サン・ルイ病院にはすごい数のムラージュがあることは聞いていたのですが、実は、サブローのいろいろな培地や標本なども残っていて、撮影時、実験準備室みたいなところにわざわざ出してくれましたが、その後、山口先生が訪ねたら、資料室のようにきれいに整理されていたとか。

山口:

そうですね。あの病院にもずいぶん貢献しましたね。(笑い)

上田:

フランス側にも刺激を与えて、再認識させたんですね。

MS:

教会にドラクロアの絵があって、それを太田先生がスケッチされていたというのも、本当にその絵のところにいらして、というのも本当にすごいなと思いました。

山口:

サン・シュルピス教会というパリで二番目に大きな教会です。「ダ・ヴィンチ・コード」にも出てきますが、教会の中もすごく広く、しかも暗いですからね。絵をさがすのもたいへんなんですよ (笑い) 。何とか見つかって幸いでした。

■ 医真菌の変遷

武田:

僕が子供の頃は、頭にカビの生えた白癬の子供がずいぶんいましたね。

山口:

私も小学生の頃は、「しらくも」と呼ばれた頭部白癬、つまり頭の水虫に罹った子がずいぶんいました。フランスの有名な白癬菌の研究者ライモン・サブロー先生は頭にX線あてて治療したのですが、さすがに、X線を当てる治療には安全性の点で問題があるというので、僕が小さかった頃の治療法は「太陽灯」といって紫外線を30分くらい当てる方法でした。なかなか治らないし、すぐ他人に感染りましたので大変な時代でした。

YS:

太田正雄の時代は、戦争の時だったので、陸軍の塹壕内などで水虫など真菌の蔓延もあったのかなと思っているんですが・・

山口:

真菌の病気がいつ頃からあったのかは、はっきりしません。太田正雄先生の時代といえば、つまり白癬ですが、それより前の江戸時代の文献にも、これに相当する病気は記載がありません。水虫菌が好きなのは、湿気と温度、足を蒸らすような環境条件です。そう考えると、日本で水虫が出てきたのは、明治時代に入って、靴や靴下を履くようになってからだと思うんですね。また、第二次大戦後に、女性に増えたのは、ストッキングや通気性の悪い履物のせいですね。日本では、頭の水虫の由来ははっきりしないのですが、外国では、スペインの18世紀の画家ムリリョの絵画などに頭部白癬に罹った子供がたくさん描かれています。だから、ヨーロッパではそのあたりからあったのはまちがいないけど、日本では、江戸時代の浮世絵にも文献にも出てきません。そもそも、日本には水虫の菌はいなかったのかもしれない。

最近、増えたのはTrichophyton tonsurans (トリコフィトン・トンズランス)という特殊な白癬菌です。日本には一時期、ほとんどいなかったんですが、10年ぐらい前から急にでてきました。罹ったのは、みな格闘技の柔道とかレスリングの選手。はっきりしているのは、外国人選手から試合でうつされたという点です。そこで、一時期、全国の大学や高校の柔道部でも流行ったので、通知を出して全国的な治療キャンペーンをやりました。それからは、急激に減ってきています。

今は白癬にもずいぶんいい塗り薬がでていますが、一番の問題は「爪」の水虫です。病気としてはたいしたことはないように思われますが、特に女性では美容上や生活の質には大きい問題になっています。この5年ほどは、僕の最後の仕事だと思って、ベンチャーの製薬会社に頼まれて治療薬を、あれは塗っても治らないので飲む治療薬を開発しました。塗り薬では治らないからです。それがやっとうまく行って、去年から発売されるようになりました。

上田:

抵抗力の全体的な低下とか、いろんなことが絡んでいるのでしょうが、新しい真菌類の病気が増えてくる根本的な要因があるのでしょうか。

山口:

いろんな治療薬をどんどん使えば、最初の菌は無くなるかも知れない。しかし、そうすると、やがては治療薬の効かない耐性菌が増えてくる。そのようにして、これからも新しい真菌の病気が出てくる可能性がある。

そんな、新しい真菌として、私共の研究センターで見つけたCandida auris (カンジダ・アウリス)という菌があります。この菌を東京都の病院の患者さんの耳から見つけた当初は、たいしたことのない菌だと軽く考えていたのですが、一応、新種だからと2009年に論文報告したんですよ。そうしたら、驚いたことにこの菌が3〜4年前から世界中で大問題になったのです。高い頻度で内臓に感染して、しかも薬は効かないし、人から人へ簡単にうつる。今まで、真菌で人から人へうつる真菌といえば白癬菌ぐらいだったのですが、内臓真菌症の原因真菌としては、この菌がはじめてです。世界的な大問題ということで、先日、帝京大学で国際シンポジウムを行ったんです。武田さんたちもきてくれました。

幸い、日本のCandida aurisは、そんなに悪い菌ではなく、ほとんど病気を起こさない。ところが、インドやヨーロッパ、アメリカで流行っている菌はひどく毒力が強く、院内感染を起こしている。その後も日本でみつかった菌もみんなおとなしい菌なんですけど、いつ外国から凶暴な菌が入ってくるかわからない。こうした問題は、Candida aurisの場合に限ったことではなく、目前の病原菌を一つ叩けば、それでおしまいでなくて、また新顔が次々にでてくる。病原微生物との戦いというのは、たぶん人類が生きている限り、続くんじゃないですかね。

そんな、新しい真菌として、私共の研究センターで見つけたCandida auris (カンジダ・アウリス)という菌があります。この菌を東京都の病院の患者さんの耳から見つけた当初は、たいしたことのない菌だと軽く考えていたのですが、一応、新種だからと2009年に論文報告したんですよ。そうしたら、驚いたことにこの菌が3〜4年前から世界中で大問題になったのです。高い頻度で内臓に感染して、しかも薬は効かないし、人から人へ簡単にうつる。今まで、真菌で人から人へうつる真菌といえば白癬菌ぐらいだったのですが、内臓真菌症の原因真菌としては、この菌がはじめてです。世界的な大問題ということで、先日、帝京大学で国際シンポジウムを行ったんです。武田さんたちもきてくれました。

幸い、日本のCandida aurisは、そんなに悪い菌ではなく、ほとんど病気を起こさない。ところが、インドやヨーロッパ、アメリカで流行っている菌はひどく毒力が強く、院内感染を起こしている。その後も日本でみつかった菌もみんなおとなしい菌なんですけど、いつ外国から凶暴な菌が入ってくるかわからない。こうした問題は、Candida aurisの場合に限ったことではなく、目前の病原菌を一つ叩けば、それでおしまいでなくて、また新顔が次々にでてくる。病原微生物との戦いというのは、たぶん人類が生きている限り、続くんじゃないですかね。

上田:

単純に想像すれば、耐性菌がでてくる環境は、もう薬を使うのが世界中で当たり前になっているので、先進国だけではなくなっている、ということなのでしょうか。

山口:

それもありますが、国際間の人や物の往き来がこれだけ盛んになって、地球がますます狭くなっていますから、たとえ国内で薬を使わなかったとしても、当然よその国から耐性菌が持ち込まれることは十分にありえます。だから、地球のどこかに問題が起きると、あっという間に世界中の問題になる。

■ カビと真菌

上田:

ほかに、聞いてみたいことなどありますか?

YS:

「真菌」という名前がつけられた由来はなんですか?

山口:

たしかに「真菌」はなじみの薄い名前です。僕もかつて文部省に予算をもらいに行った時、「しんきん」と言ったら「ああ、心筋、心臓の病気ですか」と言われましたからね。(笑い)

昔から、「菌」という言葉はあったんです。キノコのことを菌といい、事実、キノコも立派な真菌です。医学以外では今でもカビやキノコを「菌類」と言います。ところが、日本に「細菌」という言葉が先にできてしまった。だから、菌というとみんな細菌のことだと思われるので、それと区別するために「真菌」という名前をつけたというのが本当らしい。

本当は、こっちが本家なんですけどね。(笑い) 「黴菌」(ばいきん)も文字通り、もともとカビのことですけど、今では細菌(バクテリア)という意味で使われていますよね。今更、仕方ない。

カビと言った方が今でも通るかも知れませんが、カビというと、梅雨時に生えてくる黒っぽいカビなどのイメージが強くなります。キノコも酵母も真菌なのにカビと言うと、どうしても意味が狭く限られるので、真菌と呼ぶ方が誤解のない正しい名前ということになります。

昔から、「菌」という言葉はあったんです。キノコのことを菌といい、事実、キノコも立派な真菌です。医学以外では今でもカビやキノコを「菌類」と言います。ところが、日本に「細菌」という言葉が先にできてしまった。だから、菌というとみんな細菌のことだと思われるので、それと区別するために「真菌」という名前をつけたというのが本当らしい。

本当は、こっちが本家なんですけどね。(笑い) 「黴菌」(ばいきん)も文字通り、もともとカビのことですけど、今では細菌(バクテリア)という意味で使われていますよね。今更、仕方ない。

カビと言った方が今でも通るかも知れませんが、カビというと、梅雨時に生えてくる黒っぽいカビなどのイメージが強くなります。キノコも酵母も真菌なのにカビと言うと、どうしても意味が狭く限られるので、真菌と呼ぶ方が誤解のない正しい名前ということになります。

SM:

映画の中で無性生殖、有性生殖がよくわからなかったのですが・・

山口:

無性世代、有性世代ですね。カビは普通、無性生殖、つまり掛け合わせしなくても増えるのですが、カビの中にも、オスとメス(プラスとマイナス)があって接合して子供ができる高等生物と同じ有性生殖するものがあることが、わかってきています。

SM:

カビは両方で増えるのですか?

山口:

全部ではないですよ、一部のカビだけです。ただ、オスとメスが近くにいないと接合しないので、滅多に見られない。専門の研究者が一生懸命何百株も探して、執念でみつけるくらい。オスとメスの両方が運良く見つかって、それを隣り合わせに寒天培地に植えると、フェロモンの作用で、両方から菌糸がのびて接合するんですね。

でも、有性生殖がみつかったことで別の大問題が起こりました。無性世代しか知らなかった時の菌の名前と、有性世代が見つかった時につけられた菌名が違っていることです。それをどう扱うか。今の分類学の国際的取り決めでは、一つの菌には一つの名前しか付けてはいけないことになっている。遺伝子でオス・メスはわかるのですけど、全部が全部いちいち遺伝子を解析するわけにもいかない。

おもしろいといえば、おもしろいのですが、こういう複雑な現象があるというのも、真菌が学生に嫌われる理由かもしれませんね。(笑い)

でも、有性生殖がみつかったことで別の大問題が起こりました。無性世代しか知らなかった時の菌の名前と、有性世代が見つかった時につけられた菌名が違っていることです。それをどう扱うか。今の分類学の国際的取り決めでは、一つの菌には一つの名前しか付けてはいけないことになっている。遺伝子でオス・メスはわかるのですけど、全部が全部いちいち遺伝子を解析するわけにもいかない。

おもしろいといえば、おもしろいのですが、こういう複雑な現象があるというのも、真菌が学生に嫌われる理由かもしれませんね。(笑い)

上田:

歴史を遡っても、ペニシリンはカビから作られていますし、これからもカビの生理活性物質から有用なものが見つかってくるのではないですか。

山口:

もともと真菌からは抗生物質がいろいろ見つかっていますし、新しい真菌は、薬の資源としてはかなり大事ですね。

上田:

太田正雄は、世界に誇るべき医学者であり、文人であり、日本の中でももっと知られていい人物です。ですので、今日見た映画はとても大きな意義をもっているのではないかと思います。明治維新以降、急激に西洋文明が入ってくる中で、太田正雄は鴎外や漱石をはじめ優れた文人たちからも影響を受けながら、中国、インド、西アジア、そして欧州と常に外に向けて開かれた精神を持ち続けました。そして科学の世界でも大きな業績を上げていくという、日本の歴史全体を通してみても、大変興味深く、示唆に富む足跡を残しているように思えます。それは、今後の日本の世界の中でのあり方を考えるための手がかりになるのではないでしょうか。

山口:

最後に上田さんから文人・知識人としての太田先生について、ていねいな紹介をしていただき大変嬉しく存じました。本日は長時間ご参加いただき、誠にありがとうございました。

拍手

川村:

今日は、皆様に山口先生からお土産があります。アイカムも撮影や編集をお手伝いした、『真菌万華鏡』というエッセイなども交えたおもしろい本ですので、どうぞお持ち帰りください。

イベント感想はこちらへ

次回イベントは8月31日(土)ご予約はこちらへ

mail:event@icam.co.jp TEL:03-6905-6610 / FAX:03-6905-6396